Corre, John, corre

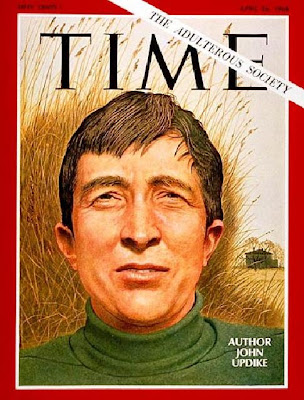

Hay personas que no conozco personalmente y cuya muerte me apena, sin quienes sé que mi mundo no será mejor. Como John Updike. Updike ha sido, es, será, uno de mis favoritos, uno de esos autores a los que me asomo siempre que entro en una librería con los libros clasificados por orden alfabético, una de esas personas cuyo talento me ha hecho crecer –pues somos lo que comemos-. Los obituarios dicen de él que es –o era- el cronista por excelencia de la clase media americana, que mereció el Nobel y murió sin él. Comparto ambos juicios, sobre todo el de la excelencia. Pero por encima de todas las consideraciones, Updike es, fue y será un excelente escritor americano. Por separado, esas tres palabras definen una vida, pero juntas encierran la grandeza de un título nobiliario para el que no hace falta cuna.

Hace pocos meses cerré, durante un viaje a Brasil, las páginas de Parejas, una de sus obras más conocidas, un novelón en el que arranca o pretende arrancar al universo todas las definiciones posibles y existentes, y de la que puede decirse que es -ni más ni menos- su Gran Novela Americana, ese Gólgota que todo escritor americano que presuma de serlo asciende para morir, casi siempre, en el intento. Parejas, claro, no es la excepción a la estadística, pero sí una lectura imprescindible para saber que en Updike todo tiene significado, desde la cadencia del batir de una puerta a la mirada sostenida durante una décima de más. Su cuidado en el detalle raya lo maniático, lo hereje: Updike quiere ser Dios y no dejar rincón sin luz ni miseria que perdonar. Todo ocupa un lugar en la creación: la Divinidad se convierte en Prolijidad. Escribir es explicar nuestro mundo y Updike era prolijo y minucioso hasta el delirio. Escribía del mismo modo en que podría haber cogido de las solapas a cada uno de nosotros sus lectores y zarandearnos al son de “¿Lo ves? ¿Lo ves?” Inocentes y dichosos de nosotros, no nos queda otra que verlo y saberlo todo, no podemos ceder a la tentación de morder la manzana del árbol del conocimiento. ¿A qué sabe la goma de la braga de una mujer que no es la tuya, cómo duele en la espalda el agua de la ducha de una casa que no es la tuya, cómo se ve la tele por cable de una América que no es la tuya? Updike nos lo cuenta y nos convence de que no podríamos vivir sin haberle prestado atención. Es el entomólogo al que nunca costó imaginar observando y manipulando hasta la extenuación a personitas para quienes el American Way of Life no es tener una casa y dos coches sino dos amantes con quienes gozar en casas prefabricadas suburbiales, en coches ensamblados en Detroit, en almacenes de comida. Updike nos transforma en daredevils y tiende para nosotros un grueso cable de hierro de palabras, ideas y conceptos, para que no perdamos el equilibrio al cruzar la cascada por la que nos adivina cómo es el ser humano. Cobarde, egoísta, divertido, hedonista y simple. Nacidos en Nantucket Island o en Madrid.

Decir Updike es decir sexo, adulterio, riqueza material, hombres y mujeres que son los nuevos dioses de América, una tierra de promisión mancillada por las ansias de correrse y en la que se es hipócrita por convicción, como se es hincha de los Jets. Los hombres y mujeres de Updike juegan con el sexo hasta que lo convierten en fuego, un fuego con olor a camisa puesta dos días que arrasa por dentro esa América anglosajona en la que los negros libertos no pasaron del Hudson y que temía ver sus playas tomadas por submarinistas rusos. Los hijos de Updike son los auténticos reyes de la prístina Nueva Inglaterra, que nada o menos que nada tiene que ver con el Oeste o Nueva York. O el poblacho de Pensilvania de donde salió despavorido Conejo, que también se ponía la misma camisa día tras día y que no quería saber nada de nadie. Ni una palabra.

Leer a Updike es leer América como casi nadie ha sido capaz de contar, con una verdad que aterra. La América en la que hurgaba Updike sin anestesia cambió, y con ella, él. Updike crujió los dedos sobre su Smithcorona y, en un parpadeo, comenzó a contarnos que Conejo ya no huía por la US1 si no por la Interstatal 95, que los drugstores de Main Street son ahora picaderos para yonquis, que la píldora acabó con los recios valores calvinistas y que –por supuesto- Ed Sullivan era un mierda y que los patricios de Nueva Inglaterra perseguían también a latinas, asiáticas y negras. Y lo inventaba y lo contaba, siempre con ese afán perpetuo e inacabable y casi inabarcable de querer aprehender América primero y el universo a la vez. Mucho talento y mucho valor hay que tener para meterse como él lo hizo en un charco muy poco frecuentado, el padre de todos los charcos: Dios. La versión de Roger tiene tantas lecturas –también en cantidad- como queramos. Y cuando otros mataron por Dios, él también estuvo allí, destapando la olla para probar el caldo. El caldo resultó estar hecho con los huesos de un pobre chico de Nueva Jersey. Podría haber sido de Yakarta, o de Casablanca, tanto da. El resultado siempre puede ser el mismo. Muchos le señalaron con el dedo por haber parido con Terrorista una novela rápida, accesible y con estructura cinematográfica (como las últimas de Cormac McCarthy, por otro lado). Muchos se rieron con las escenas de sexo, claro: viva la Viagra. Pero ahí estaba el bárbaro amamantado a los pechos de Roma que pasa sin transición de transportar muebles a transportar una furgoneta bomba por el túnel de Lincoln. Ahí y así nos lo contó Updike, espoleado al ver desde Brooklyn cómo cayeron primero las torres, y luego cómo en nombre de esa infamia otros bárbaros, anglosajones como él, tiraron el alma de América. Y en el tiempo en que todos queremos creer que lo que cayó volverá a levantarlo el nuevo presidente, Updike se hace a un lado, a ese lado que es la razón de su propio Requiem:

For life’s a shabby subterfuge,

And death is real, and dark, and huge.

The shock of it will register

Nowhere but where it will occur.

Corre, John, corre.

Comentarios